7月16日,电力规划设计总院在京召开《中国能源发展报告2024》《中国电力发展报告2024》发布会。国家能源局党组成员、副局长何洋,中国工程院院士刘吉臻,国家发展改革委运行局副局长关鹏,中国能源建设集团有限公司党委副书记、工会主席马明伟出席会议。

为全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于能源安全的重要论述精神,助力实现碳达峰、碳中和目标,支撑加快建设新型能源体系和加快构建新型电力系统,电力规划设计总院组织编写了《中国能源发展报告2024》《中国电力发展报告2024》。两本报告紧密跟踪行业动态,全面总结了 2023年我国煤炭、油气等各能源品种的供需形势和能源科技、政策、国际合作等方面的主要进展,对电力行业 2023年发展情况进行了详细分析阐述,分别研判了能源、电力发展趋势,对相关政策进行了深入解读并提出建议,为政府决策、企业经营和社会发展提供支撑与服务。

|  |

何洋指出,今年是习近平总书记提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略十周年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国能源事业发展取得了一系列突破性进展和标志性成果,能源安全保障能力持续提升、电源结构调整取得显著成效、能源科技创新驱动作用持续发挥、电力体制机制改革持续深化。在推动能源电力行业高质量发展过程中,电规总院作为我国能源电力领域的高端智库做出了重要贡献,今年是第八年发布《中国能源发展报告》《中国电力发展报告》,在全面梳理和记录我国能源电力行业发展取得辉煌成就的同时,持续深度剖析行业热点、难点问题,深入研判未来趋势和重点,对于凝聚行业共识、汇集多方力量,助力加快构建新型能源体系、新型电力系统具有重要意义。

刘吉臻强调,我国能源电力转型发展需要围绕“加快建设新型能源体系”和“构建新型电力系统”两个主题,着重关注产业链、供应链、创新链的对接,加快能源领域关键技术和装备攻关,特别要布局新型储能、氢能等前沿领域科技攻关,深化海上风电大规模开发、源网荷储一体化等领域的研究基础,持续重视交能融合等“能源+”新领域的研究推进。刘吉臻认为,电规总院充分发挥“能源智囊 国家智库”的权威优势,联合发布《中国能源发展报告2024》《中国电力发展报告2024》,意义显著。两本报告针对清洁能源发展、化石能源转型、新型电力系统建设、储能、氢能等热点问题提出见解深刻的总院观点和总院认识,内容深入浅出,可充分激发业内对热点问题的思索与探讨,共同推进行业发展。

马明伟指出,习近平总书记在党的二十大报告中提出“加快规划建设新型能源体系”,为能源电力行业指明了新方向。中国能建作为国家能源的主要智库、国家基础能源建设的主力军和新能源建设的生力军,正在加快推进创新驱动、绿色低碳、数字智慧、共享融合“四大转型”,系统打造新能源、新基建、新产业、新材料“四新”能建平台。自2017年首次发布中国电力发展报告,到2023年首次发布中国新型储能发展报告,电规总院已经打造形成了一套专业齐全、品类丰富的智库报告体系,为能源电力行业献上了一套有力的分析研究参考工具。本年度的《能源发展报告》《电力发展报告》提出了鲜明独到的观点和具有建设性的意见建议,彰显出电规总院作为“能源智囊 国家智库”的精神底色和专业底蕴。

国家相关部委、地方政府能源主管部门、行业协会、能源电力企业、研究机构和高校、设计单位、金融机构、民营企业及媒体通过莅临现场、观看现场直播的方式参与会议。

新型能源体系建设取得积极进展

2023年一次能源生产总量达到48.3亿吨标准煤,同比增长4.2%。非化石能源发电实现新突破,2023年非化石能源发电装机容量达到15.7亿千瓦,占比达到53.9%。其中,风电、光伏装机突破10亿千瓦。能源储运基础设施进一步完善,电力输送通道不断完善,油气储运设施持续加强,新型储能、抽水蓄能规模再创新高。

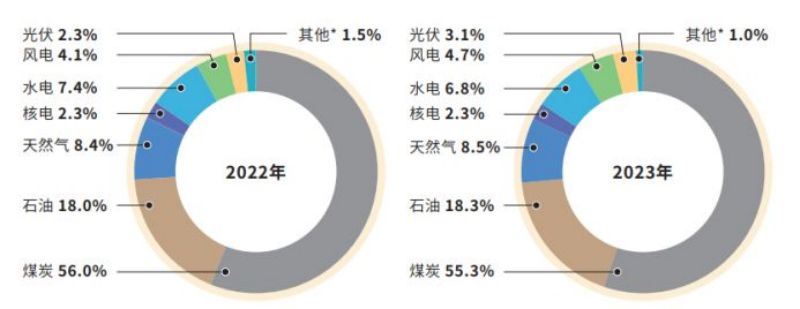

《能源报告》显示,我国能源消费仍呈现刚性增长态势。2023年我国能源消费总量达57.2亿吨标准煤,同比增长5.7%,能源消费弹性系数达到1.1,能源消费增速自“十一五”来首次高于GDP增速。我国能源低碳转型稳步推进,非化石能源消费比重提高至17.9%,石油消费比重增加至18.3%,天然气消费比重增加至8.5%。煤炭消费比重下降至55.3%。重点领域节能降碳工作持续推进,扣除原料用能和非化石能源消费量后,2023年单位GDP能耗强度下降0.5%,工业、建筑、交通等领域节能降碳加快推进。

2022年、2023年能源消费结构对比

《能源报告》显示,我国能源政策体系不断完善。先后印发了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》等文件,“双碳政策”体系逐步完善。

此外,市场建设加速推进。2023年电力市场交易电量达5.7万亿千瓦时,占全社会用电量比重达61.4%。碳市场升级扩容,2023年全年总成交额达144.44亿元,同比增长410%,交易规模明显扩大。我国积极参与全球能源治理,绿色能源合作成果丰硕。

建设双碳目标下的新型能源体系围绕双碳目标下的新型能源体系建设,《能源报告》提出了三方面研判:

1、实现“双碳”目标,需要更加注重消费侧节能降碳。我国重点用能行业节能降耗的空间和潜力巨大,加快推进消费侧的节能降碳工作是实现“双碳”目标的关键。

2、西部地区新能源开发与当地产业发展需统筹布局。为应对并网、消纳、环境等挑战,西部地区新能源基地开发需要统筹能源、产业和生态等关键要素,积极引导有转移潜力的产业向西布局,同时做好存量产业负荷的绿色供能替代。

3、氢能基础设施建设需提前做好统筹布局。促进氢能产业发展,应该在更大范围提前统筹布局好氢能的生产和消费,积极构建西氢东送、北氢南送的输运格局,探索建立氢能资源优化配置平台,为终端提供绿色稳定安全的氢能供应。

新型电力系统建设加速推进

截至2023年底,全国发电装机容量29.2亿千瓦,同比增长13.9%;全国发电量9.3万亿千瓦时,同比增长6.7%;“西电东送”规模达3亿千瓦,较上年增长约400万千瓦。非化石能源发电装机突破15.7亿千瓦,同比增长23.9%,占全国总装机53.9%,历史性超过火电装机。新型储能爆发式增长,2023年新增规模约2260万千瓦,是2022年末新型储能规模的2.6倍。

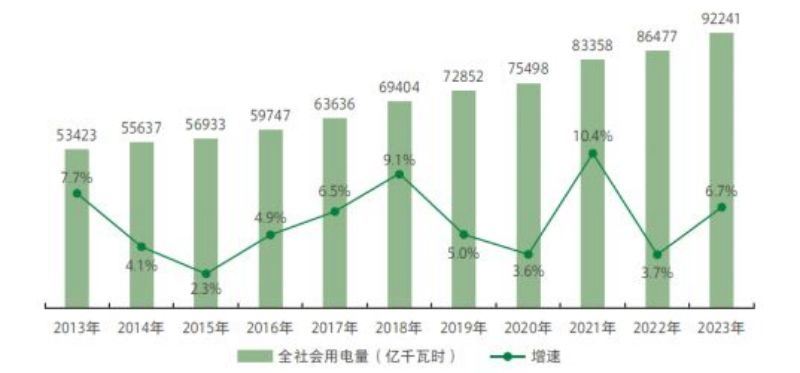

《电力报告》显示,2023年我国全社会用电量达到9.2万亿千瓦时,同比增长6.7%。自2013年以来,电力需求稳步增长,全社会用电量增加3.88万亿千瓦时,十年平均增速约5.6%。用电结构继续优化,第三产业用电量年均增速10.3%,用电比重提高了6.4个百分点;居民生活用电年均增速7.1%,用电比重提高约2个百分点。

2013年至2023年全社会用电量及同比增速

电力系统运行效率不断提升。新能源利用保持较高水平,全国风电、光伏利用率达到97.3%、98%。重点领域的节能降碳改造持续推进,燃煤发电、电解铝、水泥等重点行业能效水平进入世界先进行列,6000 千瓦及以上火电供电标准煤耗降至302克/千瓦时。

清洁能源技术装备水平全球领先。风电、光伏发电等新能源技术处于国际先进水平,百万千瓦级水电机组建设能力领跑全球,核电形成了自主品牌的“华龙一号”“国和一号”“玲龙一号”等三代先进压水堆技术。

统一电力市场体系建设步伐加快。2023年,完成市场化交易电量5.7万亿千瓦时,同比增长7.9%,占全社会用电量61.4%。

多层次电力市场体系有效运行,电力中长期交易在全国范围内常态化运行,省级电力现货市场建设全面铺开,南方区域电力现货市场首次实现全区域结算试运行,辅助服务市场建设加速开展。

输配电价体系不断完善,抽水蓄能价格形成机制持续优化,煤电容量电价机制初步建立。绿电绿证交易规模实现倍增,交易体系进一步完善。新型电力系统建设进程的几点研判

1、“增量达峰”是我国碳达峰的核心特征

以电动汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”为代表的新质生产力,和以5G、人工智能为代表的数字经济将成为我国用电增长的新增长极,未来5-10年,我国每年新增用电量将维持在5000亿千瓦时左右。与发达国家“自然达峰”不同,我国碳达峰将是一个用电量增量巨大的“增量达峰”进程。

2、推动新能源可靠替代是突破“不可能三角”的核心抓手

当前新能源可参与电力平衡容量比例极小,需通过建设系统友好型电站等模式,依托高精度长时间尺度功率预测、新能源主动支撑、一体化调控等技术和机制创新,应用新的规划技术,逐步提升新能源电力替代能力。经研究,预计2030年新能源电力替代将提升至装机规模的8%以上。

3、调节能力提升的核心是“源网荷储四端统筹优化”

我国新能源已进入跨越式增长的新阶段,消纳压力持续增大。需以保障新能源合理消纳利用为目标,确定调节能力需求,源网荷储四端统筹优化。预计到2025年,源网荷储各侧调节能力协调发展,可调用的最大调节能力提升约3亿千瓦。